責任編輯:徐坤杰

摘要:當前我國社會創新資源使用效率偏低,粗放型創新發展模式亟需轉變。基于我國A股制造業上市公司數據,利用DEA-Tobit兩階段模型考察社會研發資本存量對企業技術創新效率的影響后發現:(1)社會研發資本存量對企業技術創新效率存在一定程度的負向影響,這在非國有企業中尤為顯著;(2)市場化水平減輕了上述負向影響,但這種調節作用主要存在于非于國有企業中;(3)社會研發資本存量對創新的技術效率和規模效率均有負向影響,但對前者影響更大。政府應加快科技政策調整和市場化改革,引導各創新主體減少社會創新資源的粗放投入和低效積累,同時進一步提高存量創新資源的利用效率。

關鍵詞:研發資本存量;市場化改革;技術創新效率;資源錯配;資源共享

中圖分類號:F420 文獻標識碼:A 文章編號:

一、引言

改革開放以來,全社會對技術創新在經濟社會發展中重要性的認識不斷深入,創新熱情逐步升溫,創新資源投入也隨之迅速增長。進入新世紀,黨和政府根據世界經濟格局演變以及我國經濟社會發展進程中面臨的突出矛盾和問題,做出了“加快建設國家創新體系”、“建設創新型國家”等重大戰略選擇。中國經濟步入新常態后,技術創新更被認為是轉變經濟增長方式、提高經濟發展質量和效益、推進供給側結構性改革的核心驅動力量。在此背景下,各級政府投入大量資源用以引導和支持技術創新,企業也順應這一趨勢不斷加大創新投入,社會存量創新資源迅速積累。根據余泳澤計算的研發資本存量數據推算[1],按照可變折舊率計算的全國研發資本存量在1990-2013年間年均復合增長率為(CAGR)高達15.61%,遠遠超過同期實際GDP增長速度。大量科技資源投入和積累對我國整體技術創新能力提升的效果初步顯現:根據《國家創新指數報告(2014)》,在占世界經濟總量88%的40余個主要國家中,我國國家創新指數得分居第19名,與創新型國家的差距進一步縮小。然而,長期以來我國科技創新走的是一條依靠大量資源投入實現規模擴張的“粗放型”發展道路,社會創新資源一定程度上存在盲目投入、無效積累和低效利用的問題。反映到微觀層面上,企業技術創新的質量和效率并沒有隨社會研發存量快速增加得到顯著提升。與發達國家相比,我國創新資源總體仍相對短缺,“粗放型”科技創新發展模式亟需轉變。作為當前我國經濟發展方式轉變關鍵驅動力量的創新活動本身也需要盡快實現“提質增效”。在此背景下,探討社會研發資本存量對企業技術創新效率的影響無疑具有重要的理論和現實意義。

針對上述問題,一些學者就創新資源存量與創新活動績效之間的關系進行了探索性研究。鄧進的研究發現,研發資本存量對高新技術產業以新產品銷售收入衡量的研發產出具有顯著的正向影響[2]。王鵬和王燦華的研究都表明,各省區研發資本存量提高了區域技術創新產出水平[3]。劉秀玲的研究也指出,區域研發資本積累提高了以有效專利數衡量的區域內企業創新產出水平[4]。吳玉鳴的研究也發現研發資本存量對工業創新績效存在顯著的正向影響[5]。這些研究成果為本文提供了重要的研究基礎和啟發借鑒。然而,上述研究關注的主要是存量創新資源與創新產出或創新能力之間的關系,對企業技術創新效率關注不多。在社會創新資源相對短缺,技術創新發展模式亟需從“粗放式”向“集約式”轉變的大背景下,考察社會研發資本存量與企業技術創新效率關系對于盤活我國現有存量創新資源、提高社會研發資本的配置和使用效率更具現實意義。

技術創新活動的績效或效果與一個國家或地區特定的經濟社會文化環境密切相關。對正處于經濟體制轉型過程中的我國而言,市場化水平可能是影響技術創新效率最重要的制度環境因素之一[6]。潘雄鋒和劉鳳朝發現,市場化水平對工業企業技術創新效率提升具有明顯的促進作用[7]。馮宗憲等的研究表明,市場化水平對創新的技術效率有正向影響,但對創新規模效率的影響恰恰相反[8]。成力為和孫瑋的研究指出,市場化改革提高了我國整體的自主創新資源配置效率[9]。戴魁早和劉友金的研究也發現,市場化程度的提高既優化了高技術產業的資源配置,又促進了技術進步,最終推動了技術創新效率提升[10]。周興和張鵬的研究則進一步指出,市場化改革過程中釋放出的“制度改革紅利”是推動地區創新能力不斷提升的重要因素[11]。然而,這些研究關注的主要是市場化改革對技術創新效率的直接影響,而市場化進程作為一個重要的制度環境因素更有可能通過影響社會創新資源的配置和使用效率等方式間接地對社會研發資本存量與企業技術創新效率之間的關系產生影響。既有研究中相對簡單化的分析范式不能很好地打開市場化改革對企業技術創新效率影響的黑箱,降低了相關研究成果對我國技術創新實踐的指導意義。

從研究設計看,上述實證研究主要在區域或產業層面上展開,少數涉及企業創新產出和創新效率的成果也多以區域或產業層面上高新技術企業或規模以上工業企業的加總數據為基礎,缺乏嚴格意義上的微觀計量分析,很難對變量間深層次影響機理進行實證檢驗。企業層面上技術創新效率估計所需個體創新投入產出數據難以獲得是微觀計量分析相對滯后的一個重要原因。本文通過萬得金融數據庫(WIND)和國泰安數據庫(CSMAR)整理得到我國A股上市公司技術人員數量、企業研發支出以及企業發明專利申請數等微觀數據,以此為基礎利用數據包絡分析(DEA)較好地解決了企業技術創新效率估計的問題。

綜上所述,為進一步深化社會存量創新資源、市場化改革和企業技術創新效率三者關系的相關研究,本文將2011-2014年我國A股制造業上市公司微觀數據與企業所處省區研發資本存量、市場化水平等創新制度環境因素相結合,利用DEA-Tobit兩階段模型分析社會研發資本存量對企業技術創新效率的影響,并將市場化水平作為一個影響企業技術創新活動的重要制度環境因素納入分析框架,考察其在社會研發資本存量影響企業技術創新效率過程中的作用,以進一步豐富和推進相關領域的理論研究。

本文第二部分為理論分析和研究假設,主要從理論層面上分析社會研發存量對企業技術創新效率的影響以及市場化水平在二者關系中的影響,并以此為基礎提出研究假設;第三部分為數據來源和研究設計,主要介紹樣本概況、變量界定、數據來源和計量模型;第四部分是實證檢驗與結果分析,包括主要變量的描述性統計、模型估計結果及其進一步的討論;最后是研究結論和政策建議。

二、理論分析與研究假設

(一)社會研發資本存量對企業技術創新效率的影響

社會研發資本存量對企業技術創新效率可能同時存在兩種方向相反的影響(圖1)。一方面,社會研發資本存量對企業自身研發投入的“節約效應”以及對企業創新產出的“外溢效應”,可能帶來企業技術創新效率的提升。另一方面,社會研發資本存量積累過程中企業間的“研發投入競爭”可能會加劇企業研發資源的盲目投入和低效積累以及研發資源投入的邊際產出遞減效應,反過來可能會導致企業技術創新效率的降低。社會研發資本存量對企業技術創新效率最終表現為促進作用還是抑制作用取決于上述哪種影響更大

圖1 社會研發資本存量對企業技術創新效率的影響

資料來源:作者繪制

1. 社會研發資本存量對企業技術創新效率的積極影響

在創新投入側,社會研發資本積累提高了外部環境中的研發資源存量,這些外部存量創新資源對企業自身研發資源投入形成一定的“替代效應”,能夠從一定程度上節約企業自身的研發經費投入。如果企業通過產學研合作、產業技術創新戰略聯盟以及重大儀器設備開放共享等方式和途徑獲得并高效利用這些外部研發資源,在其他條件不變的情況下可以降低自身研發資源投入水平[12]。

在創新產出側,社會研發資本存量引致的技術創新“外溢效應”能夠提高區域內企業的技術創新效率。研發資本存量能夠提高區域內企業的知識生產效率,推動企業技術創新效率提高。社會研發資源通常嵌入于企業社會網絡中,構成企業社會資本的主要組成部分之一,能夠通過網絡成員創新活動的“外溢效應”提高企業技術創新產出效率。實踐中,社會研發資本對企業技術創新效率提升的“外溢效應”主要通過區域內人力資本流動、企業間技術合作等途徑實現。

H1a:社會研發資本積累會提高區域內企業的技術創新效率。

2. 社會研發資本存量對企業技術創新效率的消極影響

在創新投入側,社會研發資本積累過程中的政府的不恰當干預可能會影響企業研發投入,加劇企業創新資源的盲目投入和過度投入[13-16]。“中國式分權”體制下的“錦標賽”制度可能導致地方政府之間產生類似“GDP錦標賽”的“創新投入錦標賽”[17]。企業為了獲取當地政府的政策支持或財政補貼,或者為了建立與地方政府的政治關聯,也可能會陷入這種“R&D投入競爭”之中。在區域社會研發資本存量較高的條件下,企業之間這種“R&D投入競爭”會更加激烈。R&D資源“過度”投入往往會使企業偏離最優投入決策,導致研發資源錯配,阻礙企業技術創新效率的提升。

在創新產出側,隨著社會研發資本存量不斷累積,研發資源投入固有的邊際產出遞減效應可能會導致單位研發資本存量的創新產出遞減[18-19]。也就是說,創新領域同樣存在“肥田出癟谷”現象。在其他條件不變的情況下對企業技術創新效率的提升產生負面影響。

基于上述分析,提出研究假設:

H1b:社會研發資本積累會降低區域內企業的技術創新效率。

(二)市場化在社會研發資本存量與企業創新效率關系中的調節作用

市場化改革進程作為轉型經濟條件下制度環境的重要組成部分,直接影響要素配置和使用效率。市場化改革過程中釋放的“制度紅利”提高了社會研發資本積累質量,改善了創新資源配置和使用效率,提高了創新主體之間研發資源共享的積極性,最終會對社會研發資本存量與企業技術創新效率之間的關系產生正向調節作用。

首先,市場化改革提高了社會研發資本的積累質量。轉型經濟條件下多方面原因引致的創新資源盲目投入和過度投入可能會降低社會研發資本積累質量,這是阻礙存量研發資源高效利用的主要原因之一。市場化條件下的研發競爭迫使企業更加關注研發質量和效率[20]。市場內在的競爭機制使存量創新資源占用和使用的隱性成本顯性化,推動包括企業在內的各創新主體更加關注創新資源的使用效率,審慎地做出創新資源投入決策,有效緩解了社會創新資源的無效積累問題,有助于充分發揮社會研發資本存量對企業技術創新的積極影響。

其次,市場化條件下各創新主體之間的競爭能夠有效提高社會存量資源的配置和使用效率。隨著市場化改革的逐步深入,產品和要素市場競爭激烈程度不斷提高,各創新主體必須進一步提高存量創新資源使用效率才能在持續的研發競爭中勝出。在上述作用影響下,創新要素被配置到使用效率最高的環節、區段和企業中,提高了創新資源配置和使用效率,最終提高了企業技術創新效率。

最后,市場化改革提高了創新資源占有者共享創新資源的積極性。一方面,隨著市場化改革的逐步深入,知識、人才和資金等創新投入要素按市場價格獲取報酬的機制日趨完善,增強了研發資源共享的內在激勵,提高了社會存量創新資源共享水平。另一方面,市場化改革過程中合同法、知識產權法等各項相關法律制度的逐步建立和完善,有助于創新資源占有者通過法律手段保護創新資源共享收益,在降低交易成本的同時提高了各創新主體通過研發合作、技術服務、人員流動與技術轉移等方式共享研發資源的預期收益,增強了其共享創新資源的動力和積極性。市場化改革的上述作用有助于盤活現有存量創新資源,提高社會研發資本使用效率,最終對社會研發資本與企業技術創新效率之間的關系產生正向的調節作用。

基于上述分析,提出理論假設,

H2:市場化水平在社會研發資本存量影響企業技術創新效率的過程中發揮正向調節作用。

三、數據來源和研究設計

(一)樣本選擇

本文使用2011-2014年滬深A股上市公司數據為實證研究樣本。首先,按上市公司IPO時注冊地統計所屬省區,考慮到注冊地變更、借殼上市等原因可能會導致樣本企業所屬省區發生變化,進一步根據上市公司注冊地變更數據調整上市公司所屬省區。由于西藏自治區研發資本存量等相關統計數據缺失,故將注冊地為西藏的上市公司剔除。由于制造業企業技術創新行為最具代表性,樣本僅保留制造業企業,以證監會2001年版《上市公司分類與代碼》為準,選取行業代碼為C類(“制造業”)的企業以及行業代碼為G類(“電子信息技術業”)中的制造業企業。經過上述處理后,共有964家企業的2232個觀測值進入計量模型。

(二)變量定義和數據說明

1. 企業技術創新效率。技術創新投入包括人力資源投入和物質資源投入兩方面的指標。人力資源投入指標為企業擁有的技術人員數量,物質資源投入指標為企業披露的研發支出,創新產出指標為企業當年發明專利申請數量。基于上述投入產出數據,使用DEA方法得到企業技術創新效率(估計所用軟件為DEAP2.1)。其中,企業擁有的技術人員數量通過萬得(Wind)金融數據庫手工整理獲得。基于本文研究目的和技術創新活動的規模報酬特性,DEA模型設定為規模報酬可變模型(VRS)并估計基于產出的企業技術創新效率。

2. 企業研發支出。以上市公司披露的研發支出衡量企業研發資源投入量,并對研發支出取自然對數,數據取自萬得金融數據庫。

3. 企業創新產出。以當年發明專利申請數衡量企業創新產出,數據來自國泰安上市公司專利研究數據庫。

4. 人均研發資本存量。采用余泳澤以可變折舊率計算的各省區研發資本存量與該省區相應年度常住人口數量的比值,即區域人均研發資本存量衡量樣本企業所在省區的社會研發資本積累水平[1]。

5. 市場化水平。王小魯等指出,在數據不可得的情況下,可以用各省區非國有經濟比重衡量市場化水平[21]。借鑒上述研究,本文以各省區國有控股工業企業之外的其他規模以上工業企業銷售產值與全部規模以上工業企業銷售產值之比衡量該省區非國有經濟比重,并以此作為區域市場化水平的測度指標。數據來自國家統計局數據庫“分省年度數據”。

6. 區域研發強度。各省區每年研發資源投入強度是影響企業技術創新行為重要環境變量。為控制企業所在省區研發資源投入強度的影響,模型中引入區域研發強度變量。以各省區年度研發投入與相應年度地區GDP的比值。

7. 地方政府資助強度。地方政府對科技創新的引導和干預能夠影響企業技術創新成本和風險,進而影響創新投入和產出[22-23]。為控制這種影響,在模型中引入地方政府資助強度變量。借鑒相關研究,以地方政府的財政科技投入占各省區相應年度總研發經費的比例衡量地方政府資助強度。地方政府財政科技投入取自國家統計局分省年度數據,各省區相應年度總研發投入根據《中國科技統計年鑒》中的區域研發強度獲得。

8. 區域經濟增長。為控制樣本企業所在省區經濟增長水平對企業技術創新效率的影響,在模型中引入區域經濟增長變量。以各省區當年人均GDP與上年人均GDP之比的對數值近似地衡量區域經濟增長速度。人均GDP按2000年不變基期GDP與各省區相應年度年末常住人口數量之比計算,數據來自國家統計局數據庫“分省年度數據”。

9. 區域人力資本存量。區域人力資本存量影響研發活動人力資源要素可得性和要素價格[24]。為控制企業所在省區人力資本水平的影響,在模型中引入區域人力資本變量。研究中以萬分之一人口抽樣調查中“6歲及6歲以上大專及以上人口數”衡量區域人力資本存量,數據來自國家統計局數據庫“分省年度數據”。

10. 產業結構特征。區域工業化發展水平能夠通過產業集聚和技術創新外部效應等途徑對企業技術創新效率產生影響。為控制區域產業結構特征的影響,在模型中引入產業結構特征變量。以各省區第二產業增加值占相應年度各省區GDP比重衡量區域產業結構特征,數據來自國家統計局數據庫“分省年度數據”。

11. 企業盈利水平。經營活動中獲取的利潤構成企業創新活動的可持續資金來源[25]。為控制企業盈利水平影響,在模型中引入凈資產收益率,數據取自國泰安上市公司研究數據庫。

12. 企業現金流水平。資金可得性直接影響企業技術創新的資金投入[26]。為控制這種影響,在模型中引入企業現金流水平變量。以每股平均經營活動現金流量凈額反映企業現金流情況,數據取自國泰安上市公司研究數據庫。

13. 企業規模。技術創新具有明顯的規模經濟特性,而企業規模是影響技術創新規模經濟的重要因素之一[27]。為控制規模因素對企業技術創新效率的影響,以樣本企業銷售收入的自然對數作為企業規模的測度指標,數據取自國泰安上市公司研究數據庫。

(三)計量模型

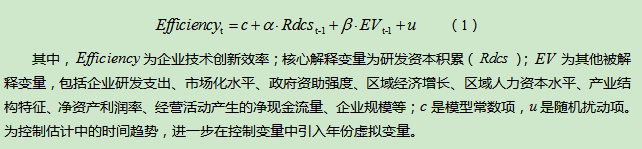

根據前述理論分析和研究設計,采用DEA-Tobit兩階段模型構建研究的基準模型。借鑒已有研究[28],考慮到企業技術創新的投入和產出之間存在一定滯后性以及模型估計中可能存在的內生性問題,將模型中的解釋變量做滯后一期處理。

四、實證檢驗與結果分析

(一)描述性統計

研究中主要變量的描述性統計見表1。除企業技術創新效率外主要變量的均值與中位數接近,沒有明顯的偏態分布特征。企業技術創新效率均值大于中位數,數據呈現右偏分布特征。這一數據分布特征表明,大部分企業技術創新效率較低,低于平均水平,而另外少數企業的技術創新效率遠高于其他企業。

表1 主要變量的描述性統計

對主要解釋變量分年統計后發現,所有省區人均研發資本存量均值從2011年的0.206萬元上升到2013年的0.284萬元,年均復合增長率達11.30%;企業個體研發投入也表現出類似的快速增長態勢。上述統計數據表明,在市場機制作用以及政府自主創新、建設創新型國家等各項政策引導下,支持企業技術創新活動的社會研發資源存量以及企業研發資源投入均有大幅度提升。以財政科技投入占各省區相應年度總研發經費比例衡量的地方政府資助強度均值為23.80%,3年間這一比例從2011年的23.04%提高到2013年的24.73%,表明地方政府對技術創新的引導和資助相對穩定。各省區平均市場化水平從2011年的0.748提高到2013年的0.767,表明隨著經濟體制改革的不斷深入,我國整體以及各省區的市場化程度都在逐步提高。

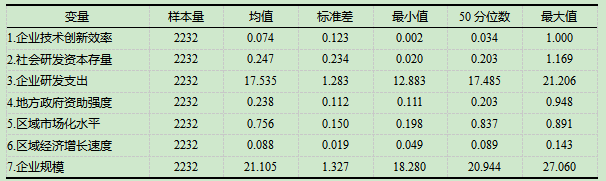

所有權屬性是影響企業技術創新行為的重要屬性之一。受發展歷史、資源稟賦、戰略定位、政治關聯等因素影響,國有和非國有企業在創新動機、創新資源獲取和利用方面等存在較大差異,這些差異必然對其各自技術創新效率產生影響。為進一步分析企業技術創新效率的變化趨勢以及兩類不同所有權性質企業技術創新效率上的差異,按年度對全部樣本以及兩類不同所有權屬性樣本的技術創新效率分別進行統計(表2)。根據表2,2012-2014年3年間企業技術創新效率不僅沒有表現出明顯的增長趨勢,反而有一定程度的下降。總體而言,國有企業技術創新效率略高于非國有企業,一個可能的原因是國有企業規模相對較大,同時受益于先發優勢和政治關聯等原因能夠以較低的成本獲得優質創新資源,技術創新效率相對較高;從樣本標準差看,國有企業內部不同企業間技術創新效率的差異更大。值得特別注意的是,2012到2014年三年間國有企業技術創新效率呈下降趨勢;非國有企業技術創新效率在2013年也有較大幅度的下降,但在隨后的2014年出現明顯回升。到2014年,非國有企業技術創新效率已與國有企業持平,且企業間效率差異更小。綜合上述分析,國有企業相對于非國有企業的技術創新效率優勢已逐漸消失。

表2 企業技術創新效率的分年統計

(二)社會研發資本存量對企業技術創新效率的影響

1. 基準模型的估計結果

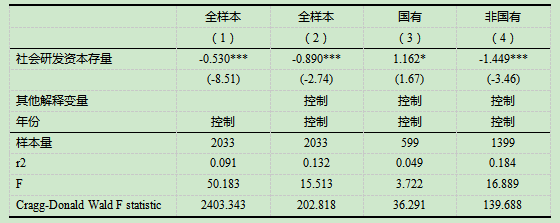

根據本文第三部分中設定的計量模型(1),對企業技術創新效率進行面板數據Tobit模型估計,基準模型估計結果見表3中第(1)、(2)列。為檢驗社會研發資本存量與企業技術創新效率之間是否存在U型關系,在模型中引入社會研發資本存量的二次項(表3中簡寫為“研發資本存量平方”),估計結果見表3中第(3)、(4)列。考慮到面板Tobit模型不能控制個體固定效應,為進一步檢驗基準模型的穩健性,同時采用面板固定效應(FE)模型和普通最小二乘法(OLS)估計企業技術創新效率,模型解釋變量和被解釋變量保持不變,估計結果分別見表3中第(5)、(6)列。

表3 基準模型估計結果

注:*、**、***分別表示在10%、5%、1%的水平上顯著,圓括號內為t檢驗值。

表3第(1)、(2)列面板Tobit模型估計結果表明,社會研發資本存量的估計系數為負數且在1%的水平上顯著,假設H1b得到初步驗證。控制變量中,企業研發支出的估計系數為正數且1%的水平上顯著,說明企業自身研發投入提高了企業技術創新效率。地方政府資助強度和市場化水平的估計系數均不顯著。表3中第(3)、(4)列引入社會研發資本存量二次項后,二次項估計結果均不顯著,表明社會研發資本存量與企業技術創新效率之間不存在U型關系,基準模型設定為線性模型是合適的。第(5)列面板固定效應模型估計結果表明,控制個體固定效應后,社會研發資本存量的估計系數仍為負數且在1%的水平上顯著;第(6)列OLS估計結果與基準模型估計結果基本一致。說明基準模型的估計結果穩健有效。

綜合表3的估計結果,目前社會研發資本存量對企業技術創新效率不僅沒有表現出促進作用,反而存在一定程度的負向影響。現階段,各創新主體間的創新網絡尚未有效發揮作用,社會研發資本存量沒有得到有效利用,外部創新資源積累對企業創新產出正向的“外溢效應”沒有充分實現,社會研發資本對企業創新產出的“邊際收益遞減效應”和“擠出效應”作用更大,這一發現既有研究發現一致。另一方面,推動創新資源共享的制度和機制不完善,創新主體之間創新資源共享效率較低,社會研發資本存量的創新投入“節約效應”不能有效實現,而社會研發資本積累過程中“創新投入錦標賽”問題誘發的創新資源盲目投入和過度投入則進一步降低了存量創新資源使用效率。上述多方面原因共同作用下,社會研發資本存量對企業技術創新總體表現為負向影響。

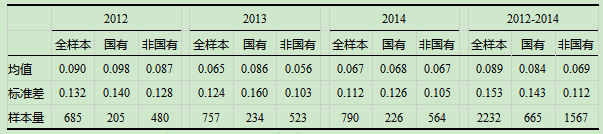

2. 不同所有權性質子樣本估計結果

為考察國有和非國有兩類不同所有權屬性企業中社會研發資本存量對企業技術創新效率影響的差異,根據控制人性質將樣本分為國有企業和非國有企業兩組并分別進行子樣本估計,計量模型與基準模型一致,估計結果見表4。其中,第(1)、(2)、(3)列為國有企業子樣本估計結果,第(4)、(5)、(6)列是非國有企業子樣本估計結果。

表4 按所有權性質分組的子樣本估計結果

注:*、**、***分別表示在10%、5%、1%的水平上顯著,圓括號內為t檢驗值。

表4第(1)、(2)、(3)列國有企業子樣本估計結果顯示,社會研發資本存量估計系數為負數但不顯著;第(4)、(5)、(6)列非國有企業子樣本估計結果顯示,社會研發資本存量估計系數為負數,且在1%的水平上顯著。上述估計結果表明,現階段社研發資本存量對企業技術創新效率的負向作用主要存在于非國有企業中,在國有企業中并不顯著。一個可能的原因是,國有企業能夠通過政治關聯較好地獲取和利用外部優質研發資本,特別是由公共財政資源形成的社會研發資本積累;非國有企業則不具備上述優勢,較少地受益于上述社會研發資本積累的“投入節約效應”和“產出外溢效應”。另外,非國有企業內部研發資源相對不足,社會研發資本提高所引致的創新資源“擠出效應”更嚴重[29]。在上述兩方面原因共同作用下,社會研發資本存量對非國有企業技術創新效率的負向影響更顯著。

(三)內生性問題

為了控制可能存在的內生性問題,基準回歸的所有解釋變量都滯后一期,并嘗試通過控制時間和個體雙固定效應部分地解決由于遺漏變量導致的內生性問題。為進一步控制模型中社會研發資本存量與企業技術創新效率之間的內生性問題,本文選擇以1980年我國各省區每萬人口中在校大學生數量作為社會研發資本存量的工具變量進行回歸分析。

一般認為,對教育的重視反映了當地重視文化、尊重知識、崇尚科學的歷史傳統。這種社會文化傳統相對穩定且能夠對當地研發資源投入產生持續的積極影響,并最終提高區域社會研發資本積累水平。另外,改革開放初期我國不同省區之間經濟發展水平差異相對較小,每萬人口中在校大學生數量更多地反映了當地的社會文化傳統而非區域經濟發展水平的影響。另一方面,歷史數據由于存在更長的時間滯后以及地區宏觀數據與微觀企業數據的自身特性,歷史上各省區每萬人口中在校大學生數量適合作為控制社會研發資本存量與各省區上市公司技術創新效率之間內生性問題的工具變量。受“文革”期間招生入學政策和學校辦學條件等沖擊,各省區在校大學生的生源質量和學生規模波動較大。直到1977年恢復高考后,經過4次相對規范高等教育入學考試(以下簡稱“高考”)選拔,到1980年全部在校大學生均為通過高考選拔入學的學生,在校大學生的生源質量和規模趨于穩定。

綜合上述考慮,研究中以1980年各省區每萬人口中在校大學生數量作為各省區社會研發資本存量水平的工具變量進行回歸,數據取自《新中國60年統計資料匯編》。為檢驗工具變量的有效性,采用面板固定效應模型進行工具變量回歸,估計結果見表5。其中,第(1)列為僅包含社會研發資本存量和時間變量的工具變量估計結果;第(2)列為基準模型的工具變量估計結果,第(3)、(4)列為分國有和非國兩類不同所有權性質企業的子樣本估計結果。

表5 工具變量回歸估計結果

注:*、**、***分別表示在10%、5%、1%的水平上顯著,圓括號內為t檢驗值。

表5中,工具變量回歸的Cragg-Donald Wald F統計量均大于10%臨界值,故拒絕工具變量是弱工具變量的原假設,所選工具變量是有效的。表5第(2)列基準模型工具變量估計結果中,社會研發資本的估計系數為負數且在1%的水平上顯著;第(3)、(4)列分所有權性質的子樣本估計結果中,社會研發資本存量的估計系數在國有企業子樣本中為正數且在10%的水平上顯著,在非國有企業子樣本中為負數且在1%的水平上顯著。綜合表5的估計結果,工具變量回歸的估計結果與前述表3中基準模型估計結果以及表4中分所有權性質的子樣本估計結果基本一致,表明模型不存在嚴重的內生性問題。

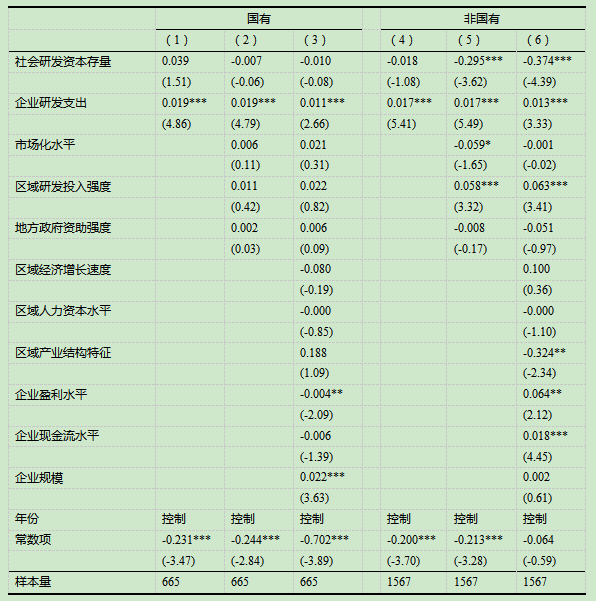

(四)市場化水平的調節作用

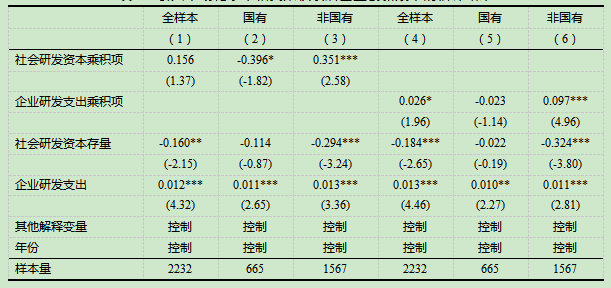

為檢驗市場化改革能否緩解和改變目前社會研發資本存量低效使用的現狀,在基準模型中引入社會研發資本存量與市場化水平的乘積項(后續表中以“社會研發資本乘積項”表示),并分所有權性質分別進行子樣本估計,模型其他設定不變。為同時考察市場化水平對企業研發支出與創新效率關系的影響,在基準模型中引入企業研發支出與市場化水平的乘積項(表6中簡寫為“企業研發支出乘積項”),模型其他設定不變。表6第(1)、(2)、(3)列分別為引入社會研發資本存量與市場化水平乘積項后的全樣本、國有企業和非國有企業子樣本估計結果;第(4)、(5)、(6)列分別為引入企業研發支出與市場化水平乘積項后的全樣本、國有企業和非國有企業子樣本估計結果。

表6 引入市場化水平相關乘積項后企業創新效率的估計結果

注:*、**、***分別表示在10%、5%、1%的水平上顯著,圓括號內為t檢驗值。

表6第(1)、(2)、(3)列的估計結果表明,社會研發資本存量與市場化水平乘積項的全樣本估計系數為正數但不顯著,國有企業子樣本估計系數為負數且在10%的水平上顯著,非國有企業子樣本估計系數為正數且在1%的水平上顯著;社會研發資本存量的全樣本估計系數為負數且在5%的水平上顯著,國有企業子樣本估計系數為負數但不顯著,非國有企業子樣本估計系數為負數且在1%的水平上顯著。第(4)、(5)、(6)列的估計結果表明,企業研發支出與市場化水平乘積項的全樣本估計系數為正數且在10%的水平上顯著,國有企業子樣本估計系數為負數但不顯著,非國有企業子樣本估計系數為正數且在1%的水平上顯著;企業研發支出的全樣本估計系數為正數且在1%的水平上顯著,國有企業子樣本估計系數為正數且在5%的水平上顯著,非國有企業子樣本估計系數為正數且在1%的水平上顯著。

綜合表6第(1)、(2)、(3)列的估計結果,市場化水平對社會研發資本存量與企業技術創新效率關系的調節作用在兩類不同所有權屬性企業中存在差異:對非國有企業而言,市場化改革能夠降低社會研發資本存量對企業技術創新效率的負向影響,從一定程度上緩解社會創新資源的低效使用問題,提高社會存量研發資本利用效率;對國有企業則恰恰相反,市場化水平的提升反而增大了社會研發資本存量對企業技術創新效率的負向影響。另外,根據表6第(4)、(5)、(6)列的估計結果,市場化改革進一步提高了企業研發支出對企業技術創新效率的正向影響,但這種作用主要體現在非國有企業中。導致上述差異可能的原因是市場化改革使創新資源按照市場決定方式進行配置和使用,有利于非國有企業獲得企業外部的優質研發資源,但卻削弱了國有企業原有憑借政治關聯等獲取和使用優質創新資源的優勢。

(五)進一步的討論

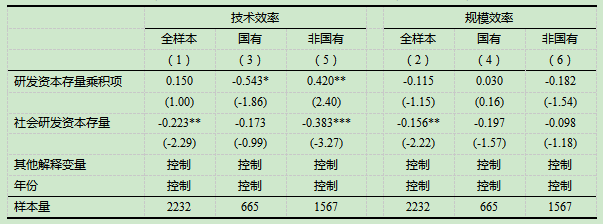

基于規模報酬可變模型(VRS)的DEA分析可以進一步將企業技術創新效率分解為技術效率和規模效率(后文簡稱創新的技術效率和規模效率)。其中,技術效率的變動是由于企業改變了創新資源要素的使用方式或者創新組織和管理方式導致的,而規模效率變動則是由于創新資源投入數量不同導致企業在規模經濟不同的階段上開展研發活動的結果。為進一步探討現階段社會研發資本存量對企業技術創新效率存在負向影響的深層次原因,分別以技術效率和規模效率為被解釋變量進行估計,其他設定與基準模型一致,相關估計結果見表7。表7第(1)、(2)、(3)列分別為全樣本、國有企業子樣本和非國有企業子樣本的技術效率估計結果,第(4)、(5)、(6)列分別為全樣本、國有企業子樣本和非國有企業子樣本的規模效率估計結果。

表7 企業創新技術效率和規模效率的面板Tobit模型估計結果

注:*、**、***分別表示在10%、5%、1%的水平上顯著,圓括號內為t檢驗值。

表7第(1)、(2)、(3)列的估計結果表明,社會研發資本存量對技術效率影響的全樣本估計系數為負數且在1%的水平上顯著,國有企業子樣本估計系數為負數但不顯著,非國有企業子樣本估計系數為負數且在1%的水平上顯著。第(4)、(5)、(6)列的估計結果表明,社會研發資本存量對規模效率影響的全樣本的估計系數為負數且在5%的水平上顯著,國有企業子樣本估計系數為負數且在10%的水平上顯著,非國有企業子樣本估計系數為負數但不顯著。綜合表7的估計結果,社會研發資本存量對企業創新技術效率和規模效率均存在負向影響,但對前者的負向影響更顯著。具體而言,社會研發資本存量對技術效率的負向影響主要體現在非國有企業中,在國有企業中不顯著;社會研發資本存量對規模效率的負向影響主要體現在國有企業中,在非國有企業中不顯著。

上述差異反映出社會研發資本存量對企業創新效率的負向影響在國有企業和非國有企業中的原因不盡相同。相對而言,國有企業能夠比較容易地獲取社會研發資本中的優質創新資源,但其創新活動需要額外考慮經濟社會發展、政治風險、社會福利等非經濟因素,導致其不一定能在最有效規模上組織技術創新,表現出社會研發資本存量對其創新效率的負向影響主要表現在規模效率的損失上;非國有企業能夠相對自由地決定創新資源投入規模,但在獲取社會優質創新資源上存在劣勢,導致其不能夠以最優的創新要素投入組合進行研發活動,表現出社會研發資本存量對其創新效率的負向影響主要表現在創新的技術效率損失上。

為進一步考察市場化水平影響社會研發資本存量與企業技術創新效率二者關系的作用機制,分別以技術效率和規模效率為被解釋變量,同時在解釋變量中引入社會研發資本存量與市場化水平的乘積項,模型其他設定不變,估計結果見表8。

表8 引入社會研發資本存量與市場化水平乘積項后技術效率和規模效率的估計結果

注:*、**、***分別表示在10%、5%、1%的水平上顯著,圓括號內為t檢驗值。

表8第(1)、(2)、(3)列表明,社會研發資本存量與市場化水平乘積項對技術效率影響的方向和顯著性水平與表6中企業技術創新效率的估計結果基本一致;第(4)、(5)、(6)列中社會研發資本存量與市場化水平乘積項的估計系數均不顯著。市場化水平在社會研發資本存量與企業技術創新效率關系中的調節作用主要通過影響創新的技術效率實現,對規模效率的影響不顯著。換句話說,市場化改革主要影響的是企業利用存量創新資源的方式,而對企業選擇在什么規模上組織研發活動的影響相對較小。

(六)穩健性檢驗

樣本企業分所有權屬性、被解釋變量分技術效率和規模效率的估計結果已經從不同側面驗證了主要估計結果的穩健性。在此基礎上,進一步做如下兩組穩健性檢驗:第一,將基準模型中產出導向的企業技術創新效率替換為投入導向的企業技術創新效率;第二,按照創新價值鏈三個階段將社會研發資本存量分解,并分別估計其對企業技術創新效率的影響。兩組穩健性檢驗的估計結果分別見表9和表10。

根據考察重點是既定產出下的資源使用效率還是既定資源投入下的產出效率,DEA分析包括投入導向模型(input-orientated model)和產出導向模型(output-orientated model)兩種選擇。前述回歸分析中的創新效率均為產出導向模型計算結果。為檢驗兩種估計模型下主要估計結果是否存在顯著差異,將基準模型中產出導向的企業技術創新效率替換為投入導向的企業技術創新效率并重新進行估計,模型其他設定保持不變,估計結果見表9。其中,第(1)、(2)、(3)列為將被解釋變量替換為基于投入的企業技術創新效率后的基準模型估計結果;第(4)、(5)、(6)列進一步引入社會研發資本存量與市場化水平乘積項后的估計結果。

表9 基于投入的企業技術創新效率面板Tobit模型估計結果

注:*、**、***分別表示在10%、5%、1%的水平上顯著,圓括號內為t檢驗值。

表9中,社會研發資本存量與市場化乘積項以及社會研發資本存量等核心解釋變量估計系數的方向和顯著性水平前述估計結果基本一致。表9的估計結果表明,DEA分析中投入導向模型和產出導向模型的選擇不影響前述主要估計結果,前述主要估計結果的穩健性得到進一步驗證。

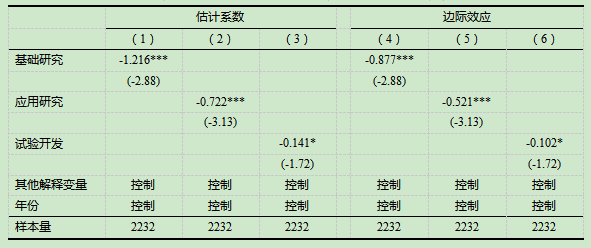

另外,余泳澤(2015)根據創新價值鏈的不同環節將技術創新活動分為基礎研究、應用研究和試驗發展三個階段,并對中國大陸除西藏外各省區三個階段上的社會研發資本存量分別進行了估算。以上述各省區三個階段上社會研發資本存量數據為基礎,分別估計其對企業技術創新效率的影響,其他設定與基準模型一致。三個階段上的社會研發資本存量對企業技術創新效率影響的估計系數見表10第(1)、(2)、(3)列。為同時考察三個階段上社會研發資本存量(表10中分別簡寫為“基礎研究”、“應用研究”和“試驗開發”)對企業技術創新效率邊際影響的差異,以第(1)、(2)、(3)列的回歸結果為基礎估計分別三個階段上研發資本存量對企業技術創新效率影響的邊際效應,估計結果見表10第(4)、(5)、(6)列。

表10 創新價值鏈不同階段上社會研發資本存量對創新效率影響

注:*、**、***分別表示在10%、5%、1%的水平上顯著,圓括號內為t檢驗值。

表10第(1)、(2)、(3)列的估計結果表明,三個階段上社會研發資本存量的估計系數均為負數,其中基礎研究和應用研究階段在1%的水平上顯著,試驗發展階段在10%的水平上顯著。第(4)、(5)、(6)列各階段研發資本存量對企業技術創新效率影響的邊際效應顯示,從基礎研究到應用研究再到試驗開發三個階段上研發資本存量對企業技術創新效率影響的邊際效應越來越小,顯著性水平也越來越低。綜合表10的估計結果,三個階段上社會研發資本存量對企業技術創新效率均存在負向影響,但這種影響負向影響沿創新價值鏈從基礎研究到應用研究再到試驗發展依次遞減。上述估計結果同時表明,越靠近創新價值鏈基礎研究端,社會研發資本積累過程中市場機制作用越小,政府干預比重越大,越有可能造成資源配置和使用效率的扭曲,反之亦然。

綜合上述多組穩健性檢驗結果,社會研發資本存量對企業創新效率的影響以及市場化改革對社會研發資本存量與企業技術創新效率關系調節作用的相關估計結果是穩健有效的。

五、結論與政策建議

本文以2011-2014年我國A股制造業上市公司面板數據為基礎,利用DEA-Tobit兩階段模型分析了社會研發資本存量對企業技術創新效率的影響。研究發現:(1)現階段,社會研發資本存量不僅沒有促進企業技術創新效率提升,反而存在一定程度的負向影響;(2)市場化水平正向調節了社會研發資本存量與企業技術創新效率的關系,但這種作用主要存在于非國有企業中,在國有企業中恰恰相反;(3)社會研發資本存量對創新的技術效率和規模效率均存在負向影響,但對前者的負向影響更大;(4)市場化水平正向調節了社會研發資本存量與創新技術效率之間的關系,但對社會研發資本存量與創新規模效率之間關系的影響不顯著。基于上述研究結論,提出如下政策建議:

首先,政府應注意調整其原有投入導向的科技管理政策,引導包括企業在的各創新主體盡快改變單純依靠資源投入驅動創新實現的粗放型創新發展模式,更加注意公共科技資金投入對提高企業技術創新效率的引導作用。如,科技管理部門可以推廣科技創新獎勵和補貼的后補助政策;積極引導和鼓勵創新主體之間共享研發資源,完善大型儀器設備協作、產學研對接等創新資源共享公共服務平臺,減少社會創新資源的無效和重復投入,有效盤活現有社會研發資本存量,提高現有存量創新資源的利用效率。

其次,政府應進一步推進市場化改革和科技管理體制變革,堅持科技創新的市場導向和企業在國家創新體系中的主體地位,使市場在創新資源配置中發揮決定性作用,同時盡快完善各項法律制度,保護各創新主體按照市場決定的要素報酬取得合理的創新資源共享收益,以進一步提高社會創新資源的積累、配置和使用效率,降低創新要素配置扭曲帶來的效率損失。

再次,各創新主體特別是國有企業應盡快調整其科技創新戰略以適應市場化改革,通過市場機制公平高效地獲取社會創新資源,同時在研發活動中更加注重考核資源的投入和產出效率。同時,企業應積極通過融入技術創新網絡,提高網絡化創新能力,有效獲取和利用嵌入于企業社會網絡中的創新資源,提高自身技術創新效率。

最后,企業、科研機構等創新主體應在提高新增創新資源積累和利用效率的同時,注意通過授權使用、租賃、轉讓等方式盤活已有存量研發資源,提高存量創新資源的利用效率。

參考文獻:

[1]余泳澤. 中國區域創新活動的“協同效應”與“擠占效應”——基于創新價值鏈視角的研究[J]. 中國工業經濟,2015(10):37-52.

[2]鄧進. 中國高新技術產業研發資本存量和研發產出效率[J]. 南方經濟,2007(8):56-64.

[3]王鵬,王燦華. 創新生產技術效率、技術基礎設施對區域創新的影響研究——基于省域面板數據的門檻回歸分析[J]. 研究與發展管理,2014(5):34-42.

[4]劉秀玲. 中國出口企業技術創新行業差異性研究——來自上市公司的經驗證據[J]. 財貿經濟,2012(9):93-100.

[5]吳玉鳴. 工業研發、產學合作與創新績效的空間面板計量分析[J]. 科研管理,2015,36(4):118-127.

[6]李平與劉雪燕,市場化制度變遷對我國技術進步的影響——基于自主研發和技術引進的視角. 經濟學動態,2015(4): 42-50.

[7]潘雄鋒,劉鳳朝. 中國區域工業企業技術創新效率變動及其收斂性研究[J]. 管理評論,2010(2):59-64.

[8]馮宗憲,王青,侯曉輝. 政府投入、市場化程度與中國工業企業的技術創新效率 [J]. 數量經濟技術經濟研究,2011(4):3-17.

[9]成力為,孫瑋. 市場化程度對自主創新配置效率的影響——基于Cost-Malmquist指數的高技術產業行業面板數據分析[J]. 中國軟科學,2012(5):128-137.

[10]戴魁早,劉友金. 行業市場化進程與創新績效——中國高技術產業的經驗分析[J]. 數量經濟技術經濟研究,2013(9):37-54.

[11]周興,張鵬. 市場化進程對技術進步與創新的影響——基于中國省級面板數據的實證分析[J]. 上海經濟研究,2014(2):71-81.

[12]EDQUIST C, ERIKSSON M, SJOGREN H. Characteristics of collaboration in product innovation in the regional system of innovation of east Gothia [J]. European planning studies, 2002, 10(5):563-581.

[13]CZARNITZKI D, HUSSINGER K. The link between R&D subsidies, R&D spending and technological performance[Z]. 2004, ZEW - Centre for European economic research discussion paper No. 04-056.

[14]CZARNITZKI D, LICHT G. Additionality of public R&D grants in a transition economy: The case of eastern Germany[J]. Economics of transition, 2006, 14(1):101-131.

[15]邵傳林,邵姝靜. 制度環境、金融發展與企業研發投資:一個文獻綜述[J]. 首都經濟貿易大學學報,2016,18(3):110-116.

[16]AFCHAS. Analyzing the interaction between R&D subsidies and firm’s innovation strategy [J]. Journal of technology management & innovation, 2012, 7(3): 2392–2393.

[17]余泳澤,張先軫. 要素稟賦、適宜性創新模式選擇與全要素生產率提升[J]. 管理世界,2015(9):13-31.

[18]白俊紅,江可申,李婧. 應用隨機前沿模型評測中國區域研發創新效率[J]. 管理世界,2009(10):51-61.

[19]張同斌,李金凱,周浩. 高技術產業區域知識溢出、協同創新與全要素生產率增長[J]. 財貿研究,2016(1):9-18.

[20]YANG L, MASKUSK E. Intellectual property rights, technology transfer and exports in developing countries [J]. Journal of development economics, 2009, 90(2):231-236.

[21]王小魯,樊綱,劉鵬. 中國經濟增長方式轉換和增長可持續性[J]. 經濟研究, 2009(1):4-16.

[22]WALLSTERNS J. The effects of government-industry R&D programs on private R&D: the case of the small business innovation research program [J]. Rand journal of economics, 2000, 31(1):82-100.

[23]郭研,郭迪,姜坤. 政府資助、項目篩選和企業的創新產出——來自科技型中小企業創新基金的證據[J]. 產業經濟研究, 2015(2):33-46.

[24]FURMANJ L, PORTERM E, STERNS. The determinants of national innovative capacity [J]. Research policy, 2000, 31(6):899-933.

[25]孫瑋,王九云,成力為. FDI質量對高技術產業自主創新效率的溢出效應——基于企業所有制結構視角的中國數據實證研究[J]. 科研管理, 2011(8):57-66.

[26]HIMMELBERGC P, PETERSENB C. R&D and internal finance: a panel study of small firms in high-tech industries [J]. Review of economics & statistics, 1994, 76(76):38-51.

[27]陳麗珍,劉金煥. FDI對我國內資高技術產業技術創新能力的影響分析——基于創新過程的視角[J]. 南京財經大學學報,2015(2):7-12.

[28]何玉潤,林慧婷,王茂林. 產品市場競爭、高管激勵與企業創新——基于中國上市公司的經驗證據[J]. 財貿經濟,2015(2):125-135.

[29]LACHS. Do R&D subsidies stimulate or displace private R&D? Evidence from Israel[J]. Journal of industrial economics, 2002, 50(4):369–390.

賦予農民更多財產權利,既有利于地方財政和經濟持續健康發展,實現發展動能轉換;又有利于全面推進鄉村振興戰略和城鄉融合發展,增進人民福祉和實現共同富裕。[詳細]

全面建成小康社會不是終點,而是新生活、新奮斗的起點。新的征程上,我們要始終不忘初心、牢記使命,為實現第二個百年奮斗目標、實現中華民族偉大復興的中國夢而奮力拼搏,在新時代鑄就新的歷史偉業。[詳細]

新近召開的中央財經委員會第十次會議特別強調了共同富裕的社會目標,并堅定承諾為此“構建初次分配、再分配、三次分配協調配套的基礎性制度安排”。簡要地講,三次分配指政府對市場分配進行三個層次的矯正性再分配:一是稅收分配作為初次再分配;二是基本公共服務均等[詳細]

習近平總書記在慶祝中國共產黨成立100周年大會上的重要講話中強調:“以史為鑒、開創未來,必須繼續推進馬克思主義中國化。”在理論層面上,習近平法治思想是習近平新時代中國特色社會主義思想的重要組成部分,是中國特色社會主義法治理論的集成創新,是馬克思主義法治[詳細]

2020年11月召開的中央全面依法治國工作會議,確立了習近平法治思想在全面依法治國中的指導地位。作為習近平新時代中國特色社會主義思想的重要組成部分,習近平法治思想展現出科學縝密的邏輯架構,實現了理論邏輯、歷史邏輯與實踐邏輯的辯證統一。習近平法治思想以馬克[詳細]

習近平總書記在慶祝中國共產黨成立100周年大會上的重要講話中指出:“以史為鑒、開創未來,必須進行具有許多新的歷史特點的偉大斗爭。”我們要深入學習貫徹習近平總書記關于進行偉大斗爭的一系列重要論述,敢于斗爭、善于斗爭,發揚斗爭精神,提高斗爭本領,勇于戰勝一[詳細]

實現中華民族偉大復興是近代以來中華民族最偉大的夢想。習近平總書記在慶祝中國共產黨成立100周年大會上的重要講話中指出:“實現偉大夢想就要頑強拼搏、不懈奮斗。”歷經百年接續奮斗,我們黨團結帶領中國人民開辟了偉大道路、建立了偉大功業、鑄就了偉大精神、積累了[詳細]

習近平總書記在慶祝中國共產黨成立100周年大會上的重要講話中指出:“今天,我們比歷史上任何時期都更接近、更有信心和能力實現中華民族偉大復興的目標,同時必須準備付出更為艱巨、更為艱苦的努力。”新的征程上,我們必須深刻認識和準確把握外部環境的深刻變化和我國[詳細]

習近平總書記在慶祝中國共產黨成立100周年大會上的重要講話中指出:“一百年前,中國共產黨的先驅們創建了中國共產黨,形成了堅持真理、堅守理想,踐行初心、擔當使命,不怕犧牲、英勇斗爭,對黨忠誠、不負人民的偉大建黨精神,這是中國共產黨的精神之源。”一百年來,[詳細]

習近平總書記在慶祝中國共產黨成立100周年大會上的重要講話中指出:“我們堅持和發展中國特色社會主義,推動物質文明、政治文明、精神文明、社會文明、生態文明協調發展,創造了中國式現代化新道路,創造了人類文明新形態。”走自己的路,是黨的全部理論和實踐立足點,[詳細]